|

31.05.11

Alla scoperta de... i connutti

di

Vincenzo Pacelli

(pubblicato

su Cronos - anno II, n.2 - aprile 2009)

Riveduto, corretto ed ampliato in più parti

Cuniculus,

termine di origine iberica, in latino ha un duplice significato:

coniglio e cunicolo. L’animale e la sua opera sono uniti nella stessa

parola. Cuniculus,

termine di origine iberica, in latino ha un duplice significato:

coniglio e cunicolo. L’animale e la sua opera sono uniti nella stessa

parola.

Più o meno

con la medesima logica, i connutti,

vocabolo che nel dialetto vignanellese indica i condotti sotterranei, è

divenuto in questi ultimi anni, sinonimo paesano, un po’ scherzoso,

con cui vengono indicati i componenti dell’associazione omonima che si

propone di esplorare e valorizzare queste affascinanti realtà del

sottosuolo locale.

I cunicoli

nascono essenzialmente come strutture idrauliche di drenaggio o

trasporto dell’acqua messe in atto da numerose civiltà fin dai tempi

più remoti. Maestri nella realizzazione di condotte d’acqua,

sotterranee e non, furono i Romani, i quali appresero le tecniche  dagli

Etruschi e dai Falisci. Questi ultimi vivevano nella regione che dalle

pendici meridionali del Cimino scende fino alle vallate dominate dal

Soratte, confinando a Nord con l’Etruria, ad Est con il corso del

Tevere ed a Sud con il territorio occupato dai Romani. dagli

Etruschi e dai Falisci. Questi ultimi vivevano nella regione che dalle

pendici meridionali del Cimino scende fino alle vallate dominate dal

Soratte, confinando a Nord con l’Etruria, ad Est con il corso del

Tevere ed a Sud con il territorio occupato dai Romani.

Fra il VII

ed il III secolo a. C. a Vignanello è esistito un centro falisco di un

certo rilievo. Oggetto di studi nei primi anni del XX secolo, ha

restituito molti manufatti, tratti di mura, parte del basamento di un

tempio sul colle del Molesino ed una necropoli nella valle della Cupa.

Naturalmente

nel territorio vignanellese non mancano i cunicoli scavati nel tufo. Per

alcuni di essi è evidente l’origine falisca o romana, individuabile

in base alla loro localizzazione, alle tecniche di scavo, alle

dimensioni ed alla forma; altri sono di dubbia attribuzione, avendo subìto

nel corso del tempo riadattamenti ad opera di diverse mani,

altri ancora possono essere collocati in un’epoca decisamente più

recente.

Fino a

qualche tempo fa le notizie su questi percorsi sotterranei avevano come

unica fonte le narrazioni suggestive e spesso fantasiose dei pochi

arditi che, quasi sempre da ragazzini, avevano avuto occasione di

spingersi all’interno degli angusti varchi esistenti nel centro

storico e nel territorio circostante. Narrazioni dai contenuti spesso

non verificabili (in quanto molti dei passaggi un tempo aperti sono

attualmente chiusi o di difficile accesso) e ricche di quei tratti

fiabeschi che soltanto la fervida mente di un bambino è in grado di

partorire quando riaffiora nei ricordi di un adulto: cunicoli

interamente ricoperti di orrende schiere di ragni saltatori, carceri con

alle pareti catene da cui pendono ancora i resti dei condannati a morte,

camere sotterranee con nel mezzo imponenti tavoli circondati da scranni

scolpiti nella pietra, scheletri umani di dimensioni spropositate... Fino a

qualche tempo fa le notizie su questi percorsi sotterranei avevano come

unica fonte le narrazioni suggestive e spesso fantasiose dei pochi

arditi che, quasi sempre da ragazzini, avevano avuto occasione di

spingersi all’interno degli angusti varchi esistenti nel centro

storico e nel territorio circostante. Narrazioni dai contenuti spesso

non verificabili (in quanto molti dei passaggi un tempo aperti sono

attualmente chiusi o di difficile accesso) e ricche di quei tratti

fiabeschi che soltanto la fervida mente di un bambino è in grado di

partorire quando riaffiora nei ricordi di un adulto: cunicoli

interamente ricoperti di orrende schiere di ragni saltatori, carceri con

alle pareti catene da cui pendono ancora i resti dei condannati a morte,

camere sotterranee con nel mezzo imponenti tavoli circondati da scranni

scolpiti nella pietra, scheletri umani di dimensioni spropositate...

Come

non farsi prendere dalla curiosità dopo che per anni si sono ascoltati

simili racconti? Così nel 2003 un gruppo di amici, con tanto di torce

ed un grande desiderio di ricerca, ha costituito l’associazione che ha

preso il nome de I Connutti, con il vivo desiderio di addentrarsi nel sottosuolo e...

fare un po’ di luce. Come

non farsi prendere dalla curiosità dopo che per anni si sono ascoltati

simili racconti? Così nel 2003 un gruppo di amici, con tanto di torce

ed un grande desiderio di ricerca, ha costituito l’associazione che ha

preso il nome de I Connutti, con il vivo desiderio di addentrarsi nel sottosuolo e...

fare un po’ di luce.

Durante i

primi anni di attività sono state effettuate numerose ricognizioni,

tanto nel centro abitato di Vignanello, quanto nel territorio

circostante, seguendo le indicazioni di chi c’era già stato. Spesso

in  un’atmosfera da caccia al tesoro si sono raggiunte località di

campagna e scovati gli imbocchi dei cunicoli, non di rado otturati dalla

terra, alcune volte riempiti da cumuli di sterpaglie e potature dei

terreni circostanti o peggio ancora di immondizia. Dopo una fase

iniziale di euforica avventura, che seppure dispersiva è stata utile a

raggiungere una visione il più possibile completa delle diverse cavità

naturali ed artificiali presenti in tutto il territorio comunale, ci si

è iniziati a dedicare più assiduamente al recupero di alcuni ambienti

posti all’interno del centro storico di Vignanello, effettuando

rilievi, ricercando notizie fra i documenti d’archivio, recuperando

gli spazi ostruiti dai detriti e documentando tutto con fotografie. un’atmosfera da caccia al tesoro si sono raggiunte località di

campagna e scovati gli imbocchi dei cunicoli, non di rado otturati dalla

terra, alcune volte riempiti da cumuli di sterpaglie e potature dei

terreni circostanti o peggio ancora di immondizia. Dopo una fase

iniziale di euforica avventura, che seppure dispersiva è stata utile a

raggiungere una visione il più possibile completa delle diverse cavità

naturali ed artificiali presenti in tutto il territorio comunale, ci si

è iniziati a dedicare più assiduamente al recupero di alcuni ambienti

posti all’interno del centro storico di Vignanello, effettuando

rilievi, ricercando notizie fra i documenti d’archivio, recuperando

gli spazi ostruiti dai detriti e documentando tutto con fotografie.

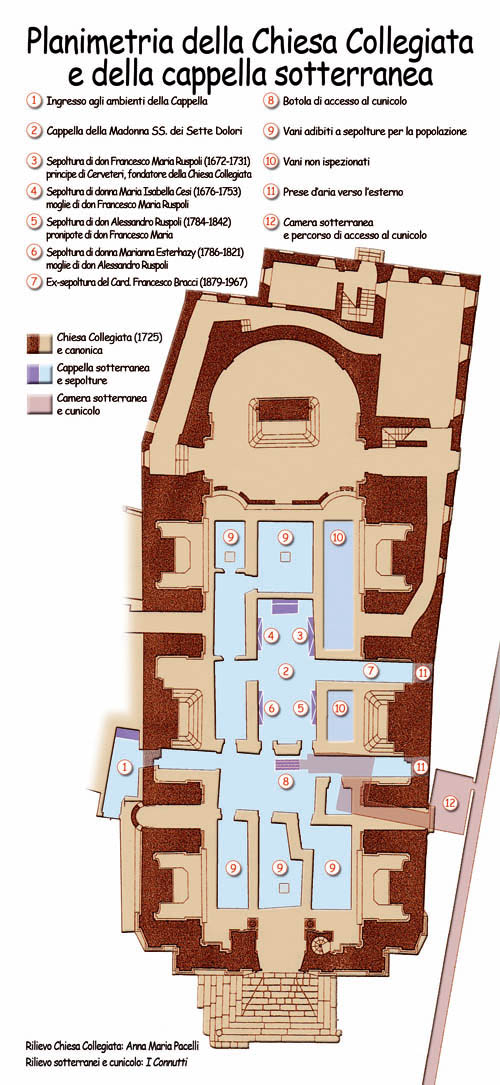

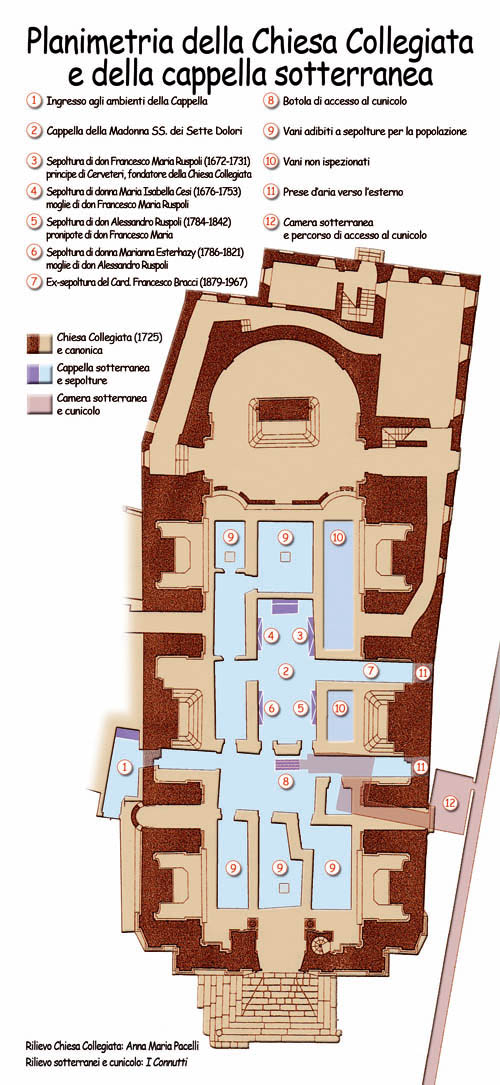

Punto

di partenza di tutte le attività è la cappella sotterranea della

chiesa collegiata di S. Maria della Presentazione, sulla quale è

necessario spendere alcune parole. All’inizio del ‘700, quando il

principe Francesco Maria Ruspoli decise di riedificare la chiesa

parrocchiale, destinò le fondamenta della nuova fabbrica alla

realizzazione di ambienti che avrebbero dovuto ospitare le sepolture

della popolazione di Vignanello, ponendovi al centro una piccola

cappella intitolata alla Madonna SS. dei Sette Dolori. La nuova

costruzione, che andò a sostituire un’antichissima chiesa romanica,

fu completata nel 1723 e due anni più tardi venne consacrata ed

inaugurata solennemente con la venuta di papa Benedetto XIII. Era il

novembre del 1725 e Francesco Maria non immaginava che meno di sei anni

più tardi, metà luglio 1731, la cappella sotterranea di quello

splendido tempio baroccheggiante da lui voluto, avrebbe raccolto le sue

spoglie mortali. Punto

di partenza di tutte le attività è la cappella sotterranea della

chiesa collegiata di S. Maria della Presentazione, sulla quale è

necessario spendere alcune parole. All’inizio del ‘700, quando il

principe Francesco Maria Ruspoli decise di riedificare la chiesa

parrocchiale, destinò le fondamenta della nuova fabbrica alla

realizzazione di ambienti che avrebbero dovuto ospitare le sepolture

della popolazione di Vignanello, ponendovi al centro una piccola

cappella intitolata alla Madonna SS. dei Sette Dolori. La nuova

costruzione, che andò a sostituire un’antichissima chiesa romanica,

fu completata nel 1723 e due anni più tardi venne consacrata ed

inaugurata solennemente con la venuta di papa Benedetto XIII. Era il

novembre del 1725 e Francesco Maria non immaginava che meno di sei anni

più tardi, metà luglio 1731, la cappella sotterranea di quello

splendido tempio baroccheggiante da lui voluto, avrebbe raccolto le sue

spoglie mortali.

Il Signorino

(1672-1731), così nel ricordo dei Vignanellesi viene ancora chiamato il

feudatario che tanto fece per rinnovare ed ingentilire il suo feudo, ha

il suo sepolcro alla destra dell’altare (vedi planimetria), di fronte

a quello di sua moglie Maria Isabella Cesi (1676-1753), poco distante da

quello del pronipote, don Alessandro (1784-1842) e della moglie di

quest’ultimo Marianna Esterhazy (1786-1821). Il Signorino

(1672-1731), così nel ricordo dei Vignanellesi viene ancora chiamato il

feudatario che tanto fece per rinnovare ed ingentilire il suo feudo, ha

il suo sepolcro alla destra dell’altare (vedi planimetria), di fronte

a quello di sua moglie Maria Isabella Cesi (1676-1753), poco distante da

quello del pronipote, don Alessandro (1784-1842) e della moglie di

quest’ultimo Marianna Esterhazy (1786-1821).

Dietro alle

loro nobili sepolture si trovano gli ambienti nei quali venivano deposti

i defunti della popolazione, di solito avvolti in umili sudari, più di

rado in casse di legno. La pratica delle sepolture negli ossari

all’interno della chiesa è proseguita fino alla seconda metà

dell’800, applicando con più di 50 anni di ritardo le leggi

napoleoniche che fin da 1804 (Editto di Saint Cloud) imponevano per

norme igieniche la realizzazione dei cimiteri al di fuori dei centri

abitati.

Lo

documentano i registri degli atti di morte dell’archivio parrocchiale,

che insieme alle iscrizioni poste all’ingresso degli ossari (soltanto

due sono ancora leggibili) attestano anche la consuetudine di utilizzare

delle camere distinte per uomini, donne, ragazzi, neonati e religiosi.

Molti degli

ossari sono stati sgombrati diversi anni fa, mentre alcuni conservano

ancora il loro macabro contenuto, attualmente visibile dietro la

protezione di vetri appositamente collocati da I

Connutti.

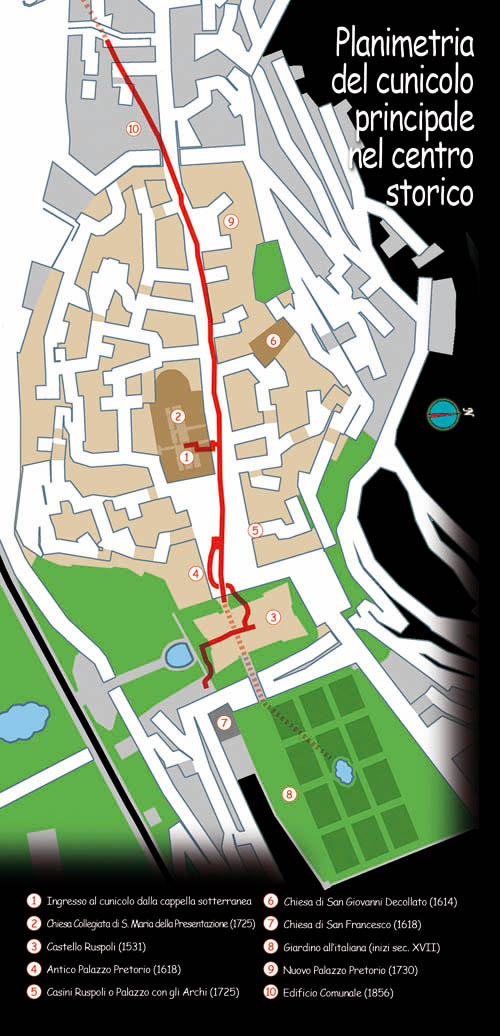

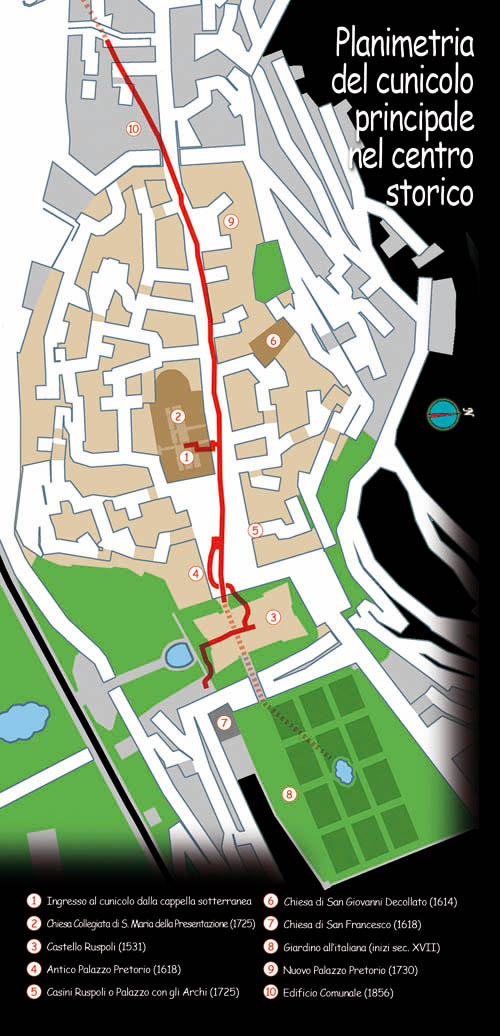

Ma per quale

motivo i sotterranei della chiesa collegiata sono il fulcro delle

attività dell’associazione? Perchè è da qui che attraverso una

botola, scendendo pochi ripidi scalini, ci si ritrova in un ambiente

scavato nel tufo, comunicante con quello che costituisce uno fra gli

obiettivi principali di studio ed esplorazione: il cunicolo che

attraversa il centro storico del paese in tutta la sua estensione (vedi

planimetria). Ma per quale

motivo i sotterranei della chiesa collegiata sono il fulcro delle

attività dell’associazione? Perchè è da qui che attraverso una

botola, scendendo pochi ripidi scalini, ci si ritrova in un ambiente

scavato nel tufo, comunicante con quello che costituisce uno fra gli

obiettivi principali di studio ed esplorazione: il cunicolo che

attraversa il centro storico del paese in tutta la sua estensione (vedi

planimetria).

Questo

condotto sotterraneo ospita ancora oggi i resti dell’acquedotto in

terracotta voluto agli inizi del ‘600 da Ottavia Orsini, feudataria di

Vignanello, per portare acqua al giardino all’italiana da lei

realizzato attiguo al castello, e per l’approvvigionamento della

popolazione.

Al suo

interno la temperatura è fresca e moderatamente umida, tipo cantina, ma

non così costante, essendoci un discreto passaggio d’aria per via

degli sbocchi aperti che il cunicolo ha verso l’esterno in più punti. Al suo

interno la temperatura è fresca e moderatamente umida, tipo cantina, ma

non così costante, essendoci un discreto passaggio d’aria per via

degli sbocchi aperti che il cunicolo ha verso l’esterno in più punti.

Percorrendolo

si incontrano diversi pozzi dalla sezione perfettamente circolare, che

si elevano fino al livello del suolo, chiusi da una sorta di tavolato

(tutti tranne uno). Andando in direzione della Valle

(piazza Cesare Battisti), la loro altezza aum enta gradualmente, facendo

avvertire nettamente la discesa del cunicolo sempre più in profondità.

Da pochi metri sotto la quota di piazza della Repubblica, sulla sommità

del colle, si arriva fin sotto il livello di via della Stazione, a fondo

valle. Da qui, attraversata tutta la valle della Cupa il cunicolo si

addentra nel colle di Talano e risale di nuovo in direzione della fonte. enta gradualmente, facendo

avvertire nettamente la discesa del cunicolo sempre più in profondità.

Da pochi metri sotto la quota di piazza della Repubblica, sulla sommità

del colle, si arriva fin sotto il livello di via della Stazione, a fondo

valle. Da qui, attraversata tutta la valle della Cupa il cunicolo si

addentra nel colle di Talano e risale di nuovo in direzione della fonte.

Nel tratto

attualmente percorribile il cunicolo ha un’altezza che varia dai 200

ai

290 centimetri

circa, la larghezza non è mai inferiore a

80 centimetri

, arrivando in alcuni tratti anche ad un metro, mentre la sezione assume

diverse forme, da ogivale a squadrata e in alcuni punti le due sagome si

intersecano generando una sorta di sarcofago antropomorfo. Lungo le

pareti, ad intervalli più o meno regolari e ad  un’altezza compresa

fra 170 e

180 centimetri

, vi sono delle piccole nicchie scavate nel tufo il cui scopo non è

stato ancora del tutto chiarito. un’altezza compresa

fra 170 e

180 centimetri

, vi sono delle piccole nicchie scavate nel tufo il cui scopo non è

stato ancora del tutto chiarito.

Sotto al

piano di calpestio del cunicolo sono murate, in una massicciata alta

circa 50/60 centimetri, due tubature in terracotta, l’acquedotto di

Ottavia Orsini, che in passato sfruttando il principio dei vasi

comunicanti, portava l’acqua dalle sorgenti (poste nel colle di Talano

in direzione di Vallerano) fino al castello e al giardino, superando il

notevole dislivello dato dalla concavità della valle della Cupa.  Queste

tubature, oggi non più in funzione, sono visibili in alcuni tratti dove

il rivestimento che le proteggeva è andato perduto. Riguardo

all’esatto funzionamento di questa opera idraulica secentesca

rimangono ancora molti punti oscuri e soltanto di recente, sfruttando la

preziosa collaborazione del prof. Giorgio Felini, l’associazione ha

avuto modo di acquisire nuovi importanti dati sulla struttura delle

condotte grazie a una descrizione molto dettagliata che ne viene fatta

in un documento della fine del ‘600, ritrovato fra le carte

dell’Archivio Ruspoli, presso l’Archivio Segreto Vaticano. Queste

tubature, oggi non più in funzione, sono visibili in alcuni tratti dove

il rivestimento che le proteggeva è andato perduto. Riguardo

all’esatto funzionamento di questa opera idraulica secentesca

rimangono ancora molti punti oscuri e soltanto di recente, sfruttando la

preziosa collaborazione del prof. Giorgio Felini, l’associazione ha

avuto modo di acquisire nuovi importanti dati sulla struttura delle

condotte grazie a una descrizione molto dettagliata che ne viene fatta

in un documento della fine del ‘600, ritrovato fra le carte

dell’Archivio Ruspoli, presso l’Archivio Segreto Vaticano.

Ma

non voglio raccontare oltre, mi fermo qui, non senza ricordare che

l’associazione I Connutti,

sempre supportata nelle sue attività da alcuni membri della locale

sezione del G.A.R. (Gruppo Archeologico Romano) ha partecipato gli anni

passati alle Giornate Europee del

Patrimonio organizzate dal F.A.I. (Fondo per l’ambiente Italiano)

in settembre, durante le quali sono state aperte alle visite sia la chiesa

collegiata che la cappella sotterranea ed

un tratto del cunicolo.

Attualmente

si sta procedendo con la pulizia di un altro tratto di cunicolo che

puntiamo a rendere al più presto visitabile e si continuano a studiare

i reperti ritrovati per poterli mostrare organicamente nelle teche

gentilmente messe a disposizione dall'amministrazione comunale poste

lungo il percorso delle visite nei locali della cappella sotterranea. Il

tutto, con opera di totale volontariato de I Connutti che

dal 2003 sono aumentati e continuano a portare avanti i loro obiettivi

con passione e dedizione.

Alcuni

scatti dalle aperture alle visite...

.

.

|

Cuniculus,

termine di origine iberica, in latino ha un duplice significato:

coniglio e cunicolo. L’animale e la sua opera sono uniti nella stessa

parola.

Cuniculus,

termine di origine iberica, in latino ha un duplice significato:

coniglio e cunicolo. L’animale e la sua opera sono uniti nella stessa

parola. dagli

Etruschi e dai Falisci. Questi ultimi vivevano nella regione che dalle

pendici meridionali del Cimino scende fino alle vallate dominate dal

Soratte, confinando a Nord con l’Etruria, ad Est con il corso del

Tevere ed a Sud con il territorio occupato dai Romani.

dagli

Etruschi e dai Falisci. Questi ultimi vivevano nella regione che dalle

pendici meridionali del Cimino scende fino alle vallate dominate dal

Soratte, confinando a Nord con l’Etruria, ad Est con il corso del

Tevere ed a Sud con il territorio occupato dai Romani. Fino a

qualche tempo fa le notizie su questi percorsi sotterranei avevano come

unica fonte le narrazioni suggestive e spesso fantasiose dei pochi

arditi che, quasi sempre da ragazzini, avevano avuto occasione di

spingersi all’interno degli angusti varchi esistenti nel centro

storico e nel territorio circostante. Narrazioni dai contenuti spesso

non verificabili (in quanto molti dei passaggi un tempo aperti sono

attualmente chiusi o di difficile accesso) e ricche di quei tratti

fiabeschi che soltanto la fervida mente di un bambino è in grado di

partorire quando riaffiora nei ricordi di un adulto: cunicoli

interamente ricoperti di orrende schiere di ragni saltatori, carceri con

alle pareti catene da cui pendono ancora i resti dei condannati a morte,

camere sotterranee con nel mezzo imponenti tavoli circondati da scranni

scolpiti nella pietra, scheletri umani di dimensioni spropositate...

Fino a

qualche tempo fa le notizie su questi percorsi sotterranei avevano come

unica fonte le narrazioni suggestive e spesso fantasiose dei pochi

arditi che, quasi sempre da ragazzini, avevano avuto occasione di

spingersi all’interno degli angusti varchi esistenti nel centro

storico e nel territorio circostante. Narrazioni dai contenuti spesso

non verificabili (in quanto molti dei passaggi un tempo aperti sono

attualmente chiusi o di difficile accesso) e ricche di quei tratti

fiabeschi che soltanto la fervida mente di un bambino è in grado di

partorire quando riaffiora nei ricordi di un adulto: cunicoli

interamente ricoperti di orrende schiere di ragni saltatori, carceri con

alle pareti catene da cui pendono ancora i resti dei condannati a morte,

camere sotterranee con nel mezzo imponenti tavoli circondati da scranni

scolpiti nella pietra, scheletri umani di dimensioni spropositate... Come

non farsi prendere dalla curiosità dopo che per anni si sono ascoltati

simili racconti? Così nel 2003 un gruppo di amici, con tanto di torce

ed un grande desiderio di ricerca, ha costituito l’associazione che ha

preso il nome de I Connutti, con il vivo desiderio di addentrarsi nel sottosuolo e...

fare un po’ di luce.

Come

non farsi prendere dalla curiosità dopo che per anni si sono ascoltati

simili racconti? Così nel 2003 un gruppo di amici, con tanto di torce

ed un grande desiderio di ricerca, ha costituito l’associazione che ha

preso il nome de I Connutti, con il vivo desiderio di addentrarsi nel sottosuolo e...

fare un po’ di luce. un’atmosfera da caccia al tesoro si sono raggiunte località di

campagna e scovati gli imbocchi dei cunicoli, non di rado otturati dalla

terra, alcune volte riempiti da cumuli di sterpaglie e potature dei

terreni circostanti o peggio ancora di immondizia. Dopo una fase

iniziale di euforica avventura, che seppure dispersiva è stata utile a

raggiungere una visione il più possibile completa delle diverse cavità

naturali ed artificiali presenti in tutto il territorio comunale, ci si

è iniziati a dedicare più assiduamente al recupero di alcuni ambienti

posti all’interno del centro storico di Vignanello, effettuando

rilievi, ricercando notizie fra i documenti d’archivio, recuperando

gli spazi ostruiti dai detriti e documentando tutto con fotografie.

un’atmosfera da caccia al tesoro si sono raggiunte località di

campagna e scovati gli imbocchi dei cunicoli, non di rado otturati dalla

terra, alcune volte riempiti da cumuli di sterpaglie e potature dei

terreni circostanti o peggio ancora di immondizia. Dopo una fase

iniziale di euforica avventura, che seppure dispersiva è stata utile a

raggiungere una visione il più possibile completa delle diverse cavità

naturali ed artificiali presenti in tutto il territorio comunale, ci si

è iniziati a dedicare più assiduamente al recupero di alcuni ambienti

posti all’interno del centro storico di Vignanello, effettuando

rilievi, ricercando notizie fra i documenti d’archivio, recuperando

gli spazi ostruiti dai detriti e documentando tutto con fotografie. Punto

di partenza di tutte le attività è la cappella sotterranea della

chiesa collegiata di S. Maria della Presentazione, sulla quale è

necessario spendere alcune parole. All’inizio del ‘700, quando il

principe Francesco Maria Ruspoli decise di riedificare la chiesa

parrocchiale, destinò le fondamenta della nuova fabbrica alla

realizzazione di ambienti che avrebbero dovuto ospitare le sepolture

della popolazione di Vignanello, ponendovi al centro una piccola

cappella intitolata alla Madonna SS. dei Sette Dolori. La nuova

costruzione, che andò a sostituire un’antichissima chiesa romanica,

fu completata nel 1723 e due anni più tardi venne consacrata ed

inaugurata solennemente con la venuta di papa Benedetto XIII. Era il

novembre del 1725 e Francesco Maria non immaginava che meno di sei anni

più tardi, metà luglio 1731, la cappella sotterranea di quello

splendido tempio baroccheggiante da lui voluto, avrebbe raccolto le sue

spoglie mortali.

Punto

di partenza di tutte le attività è la cappella sotterranea della

chiesa collegiata di S. Maria della Presentazione, sulla quale è

necessario spendere alcune parole. All’inizio del ‘700, quando il

principe Francesco Maria Ruspoli decise di riedificare la chiesa

parrocchiale, destinò le fondamenta della nuova fabbrica alla

realizzazione di ambienti che avrebbero dovuto ospitare le sepolture

della popolazione di Vignanello, ponendovi al centro una piccola

cappella intitolata alla Madonna SS. dei Sette Dolori. La nuova

costruzione, che andò a sostituire un’antichissima chiesa romanica,

fu completata nel 1723 e due anni più tardi venne consacrata ed

inaugurata solennemente con la venuta di papa Benedetto XIII. Era il

novembre del 1725 e Francesco Maria non immaginava che meno di sei anni

più tardi, metà luglio 1731, la cappella sotterranea di quello

splendido tempio baroccheggiante da lui voluto, avrebbe raccolto le sue

spoglie mortali. Il Signorino

(1672-1731), così nel ricordo dei Vignanellesi viene ancora chiamato il

feudatario che tanto fece per rinnovare ed ingentilire il suo feudo, ha

il suo sepolcro alla destra dell’altare (vedi planimetria), di fronte

a quello di sua moglie Maria Isabella Cesi (1676-1753), poco distante da

quello del pronipote, don Alessandro (1784-1842) e della moglie di

quest’ultimo Marianna Esterhazy (1786-1821).

Il Signorino

(1672-1731), così nel ricordo dei Vignanellesi viene ancora chiamato il

feudatario che tanto fece per rinnovare ed ingentilire il suo feudo, ha

il suo sepolcro alla destra dell’altare (vedi planimetria), di fronte

a quello di sua moglie Maria Isabella Cesi (1676-1753), poco distante da

quello del pronipote, don Alessandro (1784-1842) e della moglie di

quest’ultimo Marianna Esterhazy (1786-1821).

Ma per quale

motivo i sotterranei della chiesa collegiata sono il fulcro delle

attività dell’associazione? Perchè è da qui che attraverso una

botola, scendendo pochi ripidi scalini, ci si ritrova in un ambiente

scavato nel tufo, comunicante con quello che costituisce uno fra gli

obiettivi principali di studio ed esplorazione: il cunicolo che

attraversa il centro storico del paese in tutta la sua estensione (vedi

planimetria).

Ma per quale

motivo i sotterranei della chiesa collegiata sono il fulcro delle

attività dell’associazione? Perchè è da qui che attraverso una

botola, scendendo pochi ripidi scalini, ci si ritrova in un ambiente

scavato nel tufo, comunicante con quello che costituisce uno fra gli

obiettivi principali di studio ed esplorazione: il cunicolo che

attraversa il centro storico del paese in tutta la sua estensione (vedi

planimetria). Al suo

interno la temperatura è fresca e moderatamente umida, tipo cantina, ma

non così costante, essendoci un discreto passaggio d’aria per via

degli sbocchi aperti che il cunicolo ha verso l’esterno in più punti.

Al suo

interno la temperatura è fresca e moderatamente umida, tipo cantina, ma

non così costante, essendoci un discreto passaggio d’aria per via

degli sbocchi aperti che il cunicolo ha verso l’esterno in più punti. enta gradualmente, facendo

avvertire nettamente la discesa del cunicolo sempre più in profondità.

Da pochi metri sotto la quota di piazza della Repubblica, sulla sommità

del colle, si arriva fin sotto il livello di via della Stazione, a fondo

valle. Da qui, attraversata tutta la valle della Cupa il cunicolo si

addentra nel colle di Talano e risale di nuovo in direzione della fonte.

enta gradualmente, facendo

avvertire nettamente la discesa del cunicolo sempre più in profondità.

Da pochi metri sotto la quota di piazza della Repubblica, sulla sommità

del colle, si arriva fin sotto il livello di via della Stazione, a fondo

valle. Da qui, attraversata tutta la valle della Cupa il cunicolo si

addentra nel colle di Talano e risale di nuovo in direzione della fonte. un’altezza compresa

fra 170 e

un’altezza compresa

fra 170 e  Queste

tubature, oggi non più in funzione, sono visibili in alcuni tratti dove

il rivestimento che le proteggeva è andato perduto. Riguardo

all’esatto funzionamento di questa opera idraulica secentesca

rimangono ancora molti punti oscuri e soltanto di recente, sfruttando la

preziosa collaborazione del prof. Giorgio Felini, l’associazione ha

avuto modo di acquisire nuovi importanti dati sulla struttura delle

condotte grazie a una descrizione molto dettagliata che ne viene fatta

in un documento della fine del ‘600, ritrovato fra le carte

dell’Archivio Ruspoli, presso l’Archivio Segreto Vaticano.

Queste

tubature, oggi non più in funzione, sono visibili in alcuni tratti dove

il rivestimento che le proteggeva è andato perduto. Riguardo

all’esatto funzionamento di questa opera idraulica secentesca

rimangono ancora molti punti oscuri e soltanto di recente, sfruttando la

preziosa collaborazione del prof. Giorgio Felini, l’associazione ha

avuto modo di acquisire nuovi importanti dati sulla struttura delle

condotte grazie a una descrizione molto dettagliata che ne viene fatta

in un documento della fine del ‘600, ritrovato fra le carte

dell’Archivio Ruspoli, presso l’Archivio Segreto Vaticano.